湄洲媽祖簽詩媽祖莆田天後(媽祖1一100解簽)

一:古往今來傳誦贊美關於媽祖的詩詞節選

湄洲媽祖

柯居安

湄洲形勝地,千裡拜神明。

顯赫敷功德,慈悲佑人民。

靈威昭日月,震旦護乾坤。

聖母神威遠,九州萬古春。

登湄洲島有感

陳建英

暮春文苑集名流,來作湄洲一日遊。

野渡車橫途欲塞,名藍香盛殿如浮。

登瀛頓作超塵想,渡海全消逐浪憂。

端為和平資大用,非徒風險女神求。

媽祖頌(二首)

鄭海峰

一

湄洲天後有神宮,祀典閩臺兩岸同。

慧眼預知晴雨候,慈心每治病愁容。

聞聲救險顯奇跡,護國庇民樹大功。

幾處陽春三月裡,震天鼓樂香花江。

二

有德於民堪配天,紅燈高舉勝群仙。

千秋長壯航人膽,四處扶危旅客安。

聖績顯昭六甲海,威靈穩鎮三寶船。

拯救蒼生賡普渡,和風甘雨樂安然。

媽祖頌

王樂平

狂瀾得挽溯湄洲,浪靜風平喜斷愁。

功並媧皇承德澤,恩齊大士仰神庥。

靈昭海表千秋在,績著人間萬古留。

歷代銘旌稱天後,萬民歌頌世同謳。

定風波·湄嶼潮音

馬國泰

萬裡潮來訴故情,八方雁過總留聲。聖母廟前魚亦躍,歸樸,三山龍舞伴歌鳴。

虔誠心事吐,尋祖。慈航普渡塔燈明。皓月當空帆照影,風靜,賞心湄嶼碧波平。

湄洲媽祖廟

林天祥

靉靆卿雲瑞氣浮,水天掩映似仙洲。

潮音清脆岸邊拍,雕像玲瓏峰頂留。

護海威靈揚百域,升天古跡閱千秋。

更喜祖宮人景仰,兩岸心香歲歲稠。

遊湄洲島

許祖華

湄洲島上景媚妍,帶水依依入夢牽。

媽祖英靈祈有應,炎黃裔胄月同圓。

湄洲紀遊

許宗快

湄洲島上喜優遊,海抱山環眼底收。

隱隱蒼林融水色,層層白浪洗沙丘。

方驚廟閣穿雲壯,又敬默娘濟世猷。

熙攘人流歡未已,爭談美景勝瓊樓。

聖墩祖廟迎神歌、送神歌(二首)

宋 廖鵬飛

1。迎神歌

神之來兮何方?戴玄冠兮出琳房。

玉鸞佩兮雲錦裳,儼若薦兮爇幽香。

鼓坎坎兮羅杯觴,奠桂釀兮與椒漿。

歲歲祀兮民樂康,居正位兮福無疆。

2。送神歌

神之往兮何所?飄葳蕤兮步容與。

禮終獻兮徹其俎,鶴駕驤兮雲旗舉。

靈恍惚兮非一處,江之墩兮湄之嶼。

旗搖搖兮睇莫睹,稽首送兮拜而俯。

題順濟廟

宋 黃公度

枯木肇靈滄海東,參差宮殿崒晴空。

平生不厭混巫媼,已死猶能效國功。

萬戶牲醪無水旱,四時歌舞走兒童。

傳聞利澤到現在在,千裡危檣一信風。

訴衷情·莆中酌獻白湖靈惠妃(三首)

宋 趙師俠

一

神功聖德妙難量。靈應著莆陽。湄洲自昔仙境,宛在水中间位置。

孚惠愛,備祈禳。降嘉祥。雲車風馬,肸蠁來歆,桂酒椒漿。

二

茫茫雲路浩無邊。天與水相連。舳艫萬裡來往,有禱必安全。

專掌握,雨暘權。屬豐年。瓊卮玉醴,饗此精誠,福慶綿綿。

三

威靈千古護封圻。十萬戶歸依。白湖宮殿雲聳,香火盡虔祈。

傾壽酒,誦聲詩。諒遙知。民康物阜,雨潤風滋,功與天齊。

白湖廟二十韻

宋 劉克莊

靈妃一女子,瓣香起湄洲。

巨浸雖稽天,旗蓋儼中流。

駕風檣浪舶,翻筋鬥千秋。

既而大神通,血食羊萬頭。

封爵遂綦貴,青圭蔽珠旒。

輪奐擬宮省,盥薦皆公侯。

始盛自全閩,俄遍於齊州。

靜如海不波,幽與神為謀。

營卒嘗密禱,山椒立獻囚。

豈必如麻姑,撒米人間遊。

亦竊笑阿環,種桃兒童偷。

獨於民錫福,能使歲有秋。

每至割獲時,稚耄爭功酬。

坎坎擊社鼓,嗚嗚纏蠻謳。

常恨孔子沒,豳風不見收。

君謨與漁仲,亦未嘗旁搜。

束晳何人哉,愚欲補前修。

緬懷荔臺叟,紀述惜未周。

他山豈無石,可以礱且鎪。

吾老毛穎禿,安能斡萬牛。

二:媽祖廟哪個殿簽最靈

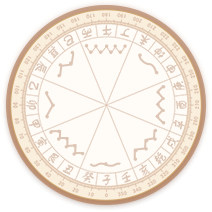

天後宮最靈,是祖廟最要緊的建築,殿中擺放擺列著供占卜用的“湄洲媽祖天上聖母杯簽”。

三:媽祖簽詩玄德去領兵,關公入古城,翼德來相會,三人一同行之義_百度知 。。。

劉備—

知人善任士願為用

寬和誠信博人同情

《三國演義》在敘述劉關張初次會面的情景,就可概見劉備對人寬和的態度。本來他們三個人是互不相識的,但卻能一見如舊,互傾心腹,在當今社會人見來,簡直是一項奇跡,現在的人不是常說:“逢人隻說三分話,不可全拋一片心”嗎!!!然而在那千800多年前年代,他們三個人卻是全拋一片心,而且義結金蘭,死心塌地,而成千古典范。

此簽是上上簽,假如求生意,一定是公司上下大團結,賢能幹將層出不窮,生意一定會日新月異。

四:湄洲島的歷史文化

媽祖文化

“媽祖文化 ”一詞最早是在1987年莆田舉行媽祖千年祭學術研討會上由上海師范大學林金文教授率先提出並得到大部分人的認可。據宋廖鵬飛《聖墩祖廟重建順濟廟記》記錄載入:“獨為女神人壯者尤靈,世傳通天神女也。姓林,湄洲嶼人。初,以巫祝為事,能預知人禍福,既歿,眾為立廟於本嶼 ……元祐丙寅歲、墩上常有光氣夜現,鄉人莫知為啥呢祥。” 媽祖信仰最初僅限於湄洲區域,後逐漸傳播至外。媽祖文化蘊含瞭從媽祖信仰到從信仰而產生的一系列派生文化和派生文明。王秀文認為:媽祖文化蘊含媽祖文化的道德內涵、信仰內涵和多學科文化內涵。 媽祖信仰內涵主要包括媽祖的各式信仰活動和信奉信仰風俗;媽祖文化的多學科內涵是指媽祖文化所蘊含的涉及各學科的文化內容,如由媽祖信仰形成的民間藝術、民間風俗文化、口傳文學等,涉及歷史、文學、藝術、民間風俗、、建築等各個方面。 媽祖信仰歷經千年不衰並成為一種世界性的信仰正所謂因為媽祖文化所包含的媽祖精神的存在。

媽祖傳說

媽祖原名林默,亦稱林默娘。相傳,媽祖生於宋建隆元年(公元960年)三月廿三,逝於宋雍熙四年(公元987年)九月初九,因她出生至滿月從不啼哭,爸爸給她起名曰“默”。終生未嫁。她生前蘭心慧質,聰明好學,8歲能誦經,10歲能釋文,13歲學道,十六歲踩浪渡海,懂醫術,識氣象,通航海,在她短暫的人生中,為鄰裡和過往的海上商賈漁民做瞭很多好事,經常在海上搶救遇險漁民。宋雍熙四年九月初九,林默娘28歲時,辭別傢人,在湄洲島湄嶼峰歸化升天。人們敬仰她行善積德、救苦救難的精神,為瞭紀念她,當年就在湄洲峰“升天古跡”旁立廟奉祀,尊她為海神靈女、龍女、神女等。宋徽宗時封媽祖為“順濟夫人”,這是朝廷對媽祖的首次褒封。以後歷代朝廷還敕封她“天妃”、“天後”、“天上聖母”等尊號。站在湄洲祖廟山巔,秀峰奇石、幽洞靜林襯托下的湄洲祖廟巍峨壯觀;那巍然屹立的媽祖雕像,面朝大海,雍容慈祥,是一尊永恒的海神,是和平的代表象征。媽祖精魂,古今中外無處不在。

媽祖信仰

湄洲媽祖祖廟於天聖年間(公元1023-1032年)擴建,日臻雄偉。明永樂年間(1403年-14二十四年),航海傢鄭和曾兩次奉明成祖聖旨來湄嶼主持禦祭儀式並擴建廟宇。每逢媽祖誕辰,更有成百上千的港澳臺同胞組成進香團來島上是謁祖進香。在明朝永樂年間鄭和下西洋時期,隨著大量而不間斷的華人海外移民活動,媽祖信仰的宣傳范圍廣至東亞及東南亞各地港口(特別是沿海地區)多可見媽祖廟的蹤影,譬如日本長崎、橫濱的媽祖廟、澳門媽閣廟、馬來西亞吉隆玻天後宮、隆天宮、銅鑼灣天後廟。媽祖的誕生地福建是媽祖信仰最為繁盛的地方,僅在媽祖的傢鄉莆田一地,就有不下百座的媽祖廟,在民國以前,福建沿海各府縣,每縣皆有幾十座媽祖廟,如今,福建各地的媽祖廟數量仍十分龐大,香火旺盛。媽祖文化甚至深入到內陸的閩西客傢山區。福建的媽祖廟中有三座被列為中國全國重點文物保護單位。

媽祖經文

關於天後娘娘的經文,有一種叫做“觀音大士說天妃娘娘經”,因元朝佛教甚行而流傳至明代後期出現的經文。又明永樂七至十年(1374—1377)的“三教搜神記”裡的經文是“太上老君說天妃經文”。近代南洋馬來西亞流行的一種經文是“三字經”形式的,是清乾隆年間在南洋另行創建的經文。從許從宮廟留下有關媽祖經文內容來看,經文多敘述媽祖生平事跡或神明法力,較少有嚴格的意義。隻在祭禮中進行一種誦念的過程,不過也有一定的生命力。

簽支詩句

民間俗謂“跨進廟門兩件事,燒香抽簽問心事。”實際中國民間信仰乃“是融洽瞭佛道以及古老的很多傳說信仰而成”。(李亦園《人類的視野》)抽簽仍為民間信仰的一個古老的成分。莆田很多媽祖廟皆有保存簽詩(59支),從簽支詩文可分為五類:(一)出門、行人、書信;(二)風水、擇居、墳地、遷居;(三)愛情婚姻、壽誕、生子、興盛;(四)前途、祿位、求財、富貴、生意、訴訟;(五)探病、禍災、病況、神明等等,均為人們平時生活所碰到。

奇特祭祀物品

媽祖祭祀物品較奇特,一般除瞭常用的糧食外,還備用面粉制作的“水族朝聖”36盤,其中有魚蝦、蟹、蚌等36種。涵江霞徐新宮祭祀媽祖時,要掛天文圖,造船圖,排海螺殼。忠門港裡祖祠祀時,要安放帆船模型。這幾個怪異的祭祀物品,都與海有關,因此講祭祀禮拜媽祖,事實上也是祭海。

龍舟掛聖母旗

端午節,莆田經常舉行龍舟競渡,它不同全國劃龍船以紀念屈原的節日。莆田制作的龍舟上,必須插著掛有“天上聖母”的旗子,船上必須安放媽祖像。這是由於,龍為水中之王,而媽祖為海神。載著媽祖旗號和神像劃龍舟,既可驅邪,又可保護龍舟平安,以免發生意外。

裝點燭山

媽祖元宵節晚上,不論是大宮小廟,都要裝點“燭山”。所謂“燭山”,即在天後宮的廟廣場前,用鐵或木頭制成高低不等的排架,在排架一定距離的具體位置上,裝上竹夾,以便插燭之用。這晚,信徒各獻一對龍鳳花燭,點燃後插上,於是遠看起來一座燭山,象征媽祖在海上顯神光。事後,信徒自己記住點燃的具體位置,待龍燭燒到剰下1。二寸時,將火熄滅後拿回瞭傢中繼續點燃燒完,以示瑞兆臨門,全年平安。

尾晚元宵

莆田的元宵節慣例自陰歷正月初九起,到十五名“元宵心”。但媽祖元宵節卻延到陰歷正二十九。據說元宵時民間多用九龍燈遊戲,元宵過後,龍燈必須火化讓它升天,以保平安;如不火化,便成“孽龍”,危害生靈。但龍乃海中之王,誰能主持這一儀式呢?民間認為媽祖是海神,統領四海龍王,所以媽祖的元宵節定為下正月末尾一天,以便讓全縣的龍燈集中起來統一燒掉,以免留下作亂,這便是媽祖元宵在月底風俗的來歷。

泛槎掛席

莆地漁船出海,常在桅桿上掛上一帆式草席,以保順風。據說此俗也是來自媽祖。《天後顯聖錄》有載:天後欲渡江海,適逢舟中不備篷槳,船夫因風濤洶湧,不敢出行。天後說:“不要緊,可用草席代替它”。於是叫人把草席掛在桅桿的末端,帆掛起後船駛出海,既快速又平安穩定,有如海鷗的浮影。後來因用草席,笨重不便,就改用佈制,上插“天上聖母”三角旗以為代替,這是古時候掛席改變而來的民間風俗。

九重米粿

在陰歷九月初九,莆田人多蒸制“九重米粿”,即用米漿和配料蒸制。先蒸第1層,緊接著再蒸第2層,連續9次,即蒸成“九重米粿”。民間傳說,蒸“九重米粿”,一是因媽祖歿於九月初九。二是由於“九重”之名取自“九月初九”,兩九重復,故名“九重米粿”,“九重米粿”既可敬奉媽祖,又可作為登高野遊食品。

香袋辟邪

莆田民間,爸媽常為兒女到宮廟祈求香袋,供子女戴掛,以保人身平安,不怕妖邪。這種香袋為佈制,2寸見方。正面紅色,中繡太極八卦,四角落縫隙處,繡有“湄洲祖廟”四字。四角邊緣尖端,紮雜色絨線;背面為草綠色,正中繡紅花一朵,並在三分之一處,加一塊紅色蓋帷,上繡“天上聖母”4字,袋內能藏符咒升香灰,於正面邊緣處紮一扣眼,以便穿線戴掛。

懸掛菖蒲

端午節時,舊時莆田人習慣在門上懸掛菖蒲,以為辟邪。這一民間風俗與各地雖有相同之處,但莆人懸掛菖蒲卻與媽祖治病救人的傳說有關聯。據《天後顯聖錄》載:有一年瘟疫盛行,莆田縣官整個傢病危,役吏告縣官以湄嶼媽祖法力廣大,縣官齋戒親往請教,天後念其素稱仁慈,代為仟悔,取菖蒲九節,令貼病者門首,煎蒲飲之,病者立愈。縣官喜再生之賜,舉傢登門拜謝。自此媽祖名聞全國。從此以後,民間認為菖蒲乃媽祖所賜,可以辟邪消災,相繼仿效懸掛,漸成當地民間風俗。

聖杯問卜

莆田民間隔,常用一對木制或竹根制的法器,呈半月形,一面平坦,一面隆起,合成一對俗名“聖杯”,以此問卜。莆田民間傳說,有一位鑄鼎(即燒飯用的鍋)工人來到湄洲鑄鼎,連續三次難成,後來才發現是有個女孩站在旁邊觀看,鑄鼎工人以為不吉祥,要趕她離開女孩說:“走開是可以 ,不過俺要那燒紅的鐵砂”。鑄鼎工應允瞭她的要求。女孩即用手捧起那燒紅的鐵砂回傢,卻安然無恙。據說,這位女孩便是幼年時期的媽祖,而且後來亦即用這對手所冷卻鐵砂所形成的“聖杯”,與天界通話。後人仿效,用木或竹制作法器,成為問卜的民間風俗。

梳篷形髻

梳篷形髻,亦稱做帆船發髻。由於湄洲島習慣男人出海,女人在傢理事。朝夕祈祝媽祖保佑出海人平安。湄洲島婦女尤其是中、老年婦女,頭頂發型都是船帆狀的。即在頭的中後部,梳成一個別高出10多厘米,成半孤型豎起的類似船帆的發髻,亦稱“媽祖髻”。梳法是先把頭發分成左、中、右3部分,再把中間部分頭發梳成發髻,再梳左右鬢發。緊接著統一固定起來梳成船帆相同的髻。有時還在摞髻上插上一根大的縫衣針或銀針,針上墜著一條紅線,使發型更佳看。據湄洲島漁民介紹,媽祖生前也是梳成這種船帆發式的,後人為瞭仿效媽祖,而形成風俗。梳成這種船帆發髻,除瞭表明自己是湄洲島居民外,也希望得到媽祖的庇護。

半截紅褲

湄洲島的大數中、老年婦女,常穿一條特殊的外褲,上半截為紅色,下半截為黑色或藍色。據說這是仿效媽祖的服式。《天後顯聖錄》載:路允迪出使高麗,道經東海,……見一神女現桅竿,朱衣端坐。又載元順元年春,糧船七百八十隻,由太平江路太倉劉傢港開出海洋,遇風突起……官吏懇禱於神後,禱尚未完……,恍見空中有朱衣擁翠蓋,停立舟前……,不多時,風平浪靜。這幾個記錄載入說明媽祖著服朱衣,故湄洲島婦女為神聖而仿效。但媽祖是神明可穿全紅,世人為俗人,所以隻取一段紅色。以此預示對媽祖的敬奉,也借此保平安。

誕辰禁捕

每逢陰歷三月二十三前後數日內,湄洲海島漁民有不能下海或垂釣的風俗。據《天後顯聖錄》載:東海多神怪,漁舟常溺。天後說:“此必是鬼神為殃”,便命操舟鼓漿馳大海中流。那時風日霽靜,望見水族輳集,錦鱗彩甲,跳躍吐水沫,看到一處濤頭,擁著一尊類似王子儀表的神,在天後面前鞠躬高呼。頓時水潮洶湧,舟中人怕得發抖不已。天後說:“不必怕”。即傳示免迎。突然水色澄清,海不揚波,才知道是龍王來朝。以後凡天後誕辰,海中水族都集洲前慶賀。據此,湄洲海島漁民認為這幾天內,龍王來媽祖,潮水洶湧,故不能垂釣,以示對媽祖的紀念。另據考察,三月二十三前後數天,湄洲島四周確有不少水族遊戈其中產卵。這個可能是傳說與天象的有趣巧合。

五:求解天後聖母靈簽(媽祖簽)

李密反唐的典故,

好似蜜蜂每一天都忙著采花粉,每一天東西南北忙碌的飛著。

到瞭春天花凋謝瞭,執著的心還沒有改變,仍舊找以前的行蹤。

解釋說:

每一天找春天的花,結果是下雨連綿不斷。

找機會動腦筋走門路,不如安靜的守候。以靜制動靜觀其變。

六:天後靈簽 解簽

簽文的典故是蘇武脫難

解曰

書傳雁足

一箭雙飛

若遇秋月

吉慶大利

意思是你所求之事,到這秋月就能達到完成,而且一本萬利,猶如一箭雙雕。

請您參考